В период пребывания Михаила Семеновича Воронцова на посту Новороссийского генерал-губернатора (в 1823 — 1854 г.г.) в административном центре огромного края, т. е. в Одессе, светлейший князь сосредоточил здесь свою главную библиотеку, по праву считавшуюся одной из лучших и крупнейших среди аналогичных частных собраний Европы. Известно, что библиотека, в свою очередь, была сформирована из целого ряда фамильных книжных собраний, из которых старшим можно считать собрание Михаила Илларионовича Воронцова, являвшегося с 1744 по 1758 год вице-канцлером, а с 1758 по 1765 год — канцлером Российской империи, именитого друга и покровителя М.В, Ломоносова. Именно под влиянием Михаила Илларионовича два его племянника, Александр Романович и Семен Романович Воронцо вы, так же, как их сестра, княгиня Екатерина Романовна Дашко ва, урожденная Воронцова, воспитываясь в доме дяди, с юных лет приобрели страсть к чтению и собиранию книг. Являясь наиболее образованными людьми своего времени*, Воронцовы пользовались широкой известностью и уважением во всей просвещенной Европе, а их пламенное устремление к собиранию предметов искусства, книг, рукописей, различных научно-технических приборов и т. д. было известно повсеместно. Вольтер, Дени Дидро, Бенджамин Франклин, Адам Смит — вот далеко не полный список авторов, которые за честь почитали преподнести свои произведения с соответствующими посвящениями в дар Воронцовым. Из многочисленных примеров приведем хотя бы тот удивительный факт, что кумир Европы, семидесятилетний Вольтер в письме к двадцатичетырехлетнему Александру Воронцову (при посылке своей книги "Скифы" с дарственной надписью) испрашивал совета Александра Романовича относительно составления и общего подхода к формированию своей библиотеки. Вообще, следует заметить, что вряд ли возможно найти нечто в отечественной и европейской истории второй половины XVIII в., имеющее отношение к истинному искусству и литературе, науке и новым техническим изобретениям, что осталось бы без внимания представителей семьи Воронцовых. Поразительная многогранность, умение досконально разбираться во всех вопросах, решаемых человечеством на качественно новом отрезке времени, — все это нашло отражение в библиотеках Воронцовых. Венцом же данных огромных собраний по праву можно считать библиотеку Михаила Семеновича в Одессе. Родился будущий фельдмаршал в 1782 г . в Петербурге, но детство и юность провел вместе с отцом в Англии, где получил блестящее классическое образование — вначале домашнее, а затем университетское. Рано потеряв мать (она умерла после рождения второго ребенка в Венеции), Михаил Семенович унаследовал от нее любовь к морскому делу, являясь по материнской линии родным внуком адмирала Сенявина. Но истинное влияние на его мировоззрение оказал отец.

Выдающийся дипломат, ставший еще при жизни настоящей легендой, Семен Романович Воронцов обладал огромным влиянием в высших политических сферах своего времени. Глава дипломатического корпуса в Лондоне, граф Воронцов имел порой решающее воздействие на решение первостепенных политических вопросов общеевропейской важности. Для примера: гордая и независимая Екатерина II , не признававшая первенство ни за кем и никогда, заявляла: "Только граф Семен думает так же, как я". Вместе с тем, Воронцов был тонким ценителем искусства, а его коллекция, выделим это для последующей фабулы особо, насчитывала более ста пятидесяти полотен итальянских мастеров XVI — XVII в.в. Следует также добавить, что Семен Романович был незаурядным теоретиком военного дела, и отнюдь не случайно Суворов писал ему: "Следующая ваша тактика достойна быть хранима в кабинетах мудрых государей для их генералов армии...". Кстати, именно по настоянию Воронцова А.В. Суворов был назначен главнокомандующим союзными войсками в итальянском походе. И все же главным делом жизни Семена Романовича после смерти жены, переживаемой им очень тяжело, стало воспитание сына. В этом отношении можно утверждать, что вряд ли в истории найдется множество примеров подобных взаимоотношений отца с сыном, исполненных чистоты, верности долгу, достоинства и благородства. Наряду со множеством высоких достоинств Семен Романович сумел привить сыну любовь к книге, которую Михаил Семенович пронес через всю свою долгую жизнь. Избрав первоначально карьеру военного, Михаил Семенович, вернувшись в Россию в девятнадцатилетнем возрасте, буквально покорил великосветское общество точностью и ясностью своих суждений, обширностью познаний и компетентностью в самых разнообразных сферах общественной и политической жизни. Но вот что характерно, владея практически всеми европейскими и классическими языками, граф Михаил буквально шокировал светское общество Москвы и Санкт-Петербурга безукоризненно правильной русской речью, чем в начале XIX в. могли похвастаться весьма и весьма немногие представители аристократии. Между прочим, его тетушка, княгиня Дашкова, которая впоследствии сделала горячо любимого "Мишеньку" главным своим наследником, научилась читать и правильно говорить по-русски лишь в двадцать лет, предпочитая до этого французские романы.

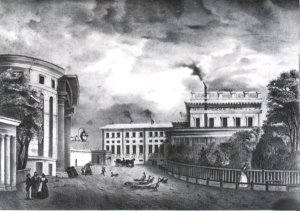

Здесь нет нужды говорить о ратных подвигах графа Воронцова, потом и кровью заслужившего себе продвижение по службе из младших офицерских чинов до полного генерала. Десятки сражений, где он смотрел смерти в лицо, героизм и ранение на Бородинском поле, неувядаемый подвиг на плато Краона, где Воронцов со своим корпусом сумел сделать то, что практически не удавалось ни одному европейскому генералу: выйти фактическим победителем в сражении с втрое превосходящими основными силами Наполеона — все это создало Михаилу Семеновичу высочайший авторитет в армии. Но, будучи человеком деятельным, великолепно осознававшим задачи, которые стоя ли тогда перед русским обществом, граф Воронцов, не без со вета со сторону отца, принял решение посвятить себя гражданскому управлению. 5 мая 1823 г . именным указом Александра I он был назначен Новороссийским генерал-губернатором и полномочным наместником Бессарабской области. Вопрос о том, когда и как сосредоточил Михаил Семенович фамильную библиотеку Воронцовых в Одессе, остается дискуссионным. Но единственное, что можно утверждать с уверенностью, это то, что — вопреки распространенному в современном литературоведении мнению — ни фамильного архива, ни главной библиотеки, вплоть до постройки Воронцовым собственного дома, то есть до 1827 г ., в городе не было. Более того, вряд ли кому-либо удастся обнаружить их следы и до 1832г. И вот почему. Приступая к своим поистине грандиозным преобразовательным планам на юге, Воронцов отнюдь не был уверен, что его проекты будут встречаемы в столице с одобрением. Враг крепостничества, Михаил Семенович еще в 1820 г . подал императору записку "Об уничтожении рабства". Но что самое любопытное, проект Воронцова был принят для осуществления в десятилетний срок, но с соблюдением секретности. Какие изменения в социальной и внутриполитической жизни страны могли произойти, не знал никто. Не забудем, что речь идет о сословном обществе с жесткой социальной системой, где подавляющее большинство дворянства стояло за сохранение крепостнического уклада. А потому говорить о том, что Воронцов не знал, что может быть смещен со своего поста в любой момент, не приходится. Перевозить же материалы, составлявшие высшие государственные секреты, в Одессу, где не было ни должных условий их сохранения, ни, по большому счету, даже места для их размещения, Михаил Семенович никогда бы не решился. Впрочем, это далеко не единственный аргумент, и к этим моментам мы еще вернемся. А пока попытаемся разобраться, откуда пошла такая уверенность в существовании фамильных собраний Воронцовых в Одессе 1823 —1824 г.г., которая господствует в литературе вплоть до наших дней. Увы, великим тоже свойственно ошибаться. Это в полной мере относится даже к такому замечательному ученому, литературоведу, каким являлся Михаил Павлович Алексеев. Начав свою научную деятельность в 20-х годах прошлого столетия в Одессе, будущий академик, занимая пост библиотекаря Главной одесской научной библиотеки, опубликовал ряд статей, многие из которых определили направления его научных изысканий. В одной из таких статей, появившейся в 1926 г в Одессе, во втором выпуске "Пушкин. Статьи и материалы", и была опубликована та информация, которой столь уверенно впоследствии оперировали десятки исследователей. Ввиду важности данных моментов, ибо само имя М.П. Алексеева значит весьма много, приведем его аргументацию из статьи "Пушкин и библиотека Воронцова": "Когда при одесской библиотеке сосредоточен был и фамильный архив, к сожалению, мне установить также не удалось. Нужно предположить, — продолжает Алексеев. — что и библиотека, и архив перевезены были тотчас по переезде Воронцова в Одессу (21 июля 1823 г .): он устраивался здесь прочно и надолго". У Михаила Семеновича была собственная библиотека, которая сопровождала его в период переездов. Более того, практически в каждом из его многочисленных имений также существовала постоянная библиотека, но основные, наиболее ценные собрания находились в с. Андреевское Владимирской губернии, а также в петербургском и московском домах. Почему Воронцов сразу же не перевез эти книжные сокровища в Одессу, даже после построения собственного дома, объясняется очень просто — они ему не принадлежали. Дело в том, что Семен Романович владел имуществом в России совместно с братом, Александром Романовичем, который являлся государственным канцлером в начале Х IX в. После смерти последнего в 1805 г ., пусть формально и условно, но владельцем данного имущества оставался только граф Семен Романович, который и передал все свои права сыну. Но оставался еще и моральный аспект — пока отец был жив, а он умер в Лондоне в 1832 г ., Михаил Семенович не мог свободно распоряжаться фамильными ценностями, хотя бы уже в силу сыновнего долга.

Из многочисленных описаний Воронцовского дворца современниками обратим внимание на то, что в конце 20-х — начале 30-х г. г. если кто и упоминает библиотечную комнату, то вскользь и только одну. А о шедеврах живописи и, в частности итальянских полотнах, каталогизацию которых Михаил Семенович пробовал начать еще в 1812 г ., после своего ранения, находясь в Андреевском, никто не упоминает даже вскользь. Так, знаменитый английский путешественник Эд вард Мортон, в 1828 г . посетивший Одессу по приглашению Воронцова, опубликовал в 1830 г . в Лондоне свои путевые записки (" Travels in Russia , and residence at St . Petersburg and Odessa , in the years 1827-1829 "), в которых он дает подробнейшее описание внутреннего убранства дома Воронцова. Мортон отметил изящную мебель, роскошь "турецкой" комнаты, двери и ставни из Михайловского дворца, а самой привлекательной вещью для него стал... турецкий талисман. Трудно предположить, чтобы такой умный и образованный человек, как Мортон, обошел вниманием те детали, которые не преминул восторженно описать через семь лет после этого другой англоязычный путешественник, американец Стефенс: "Дворец, — писал он во втором томе записок, опубликованных в 1838 г . в Нью-Йорке, — великолепное здание и внутри представляет соединение богатства и вкуса. Стены увешаны итальянскими картинами. По орнаменту и отделке внутри он много выше таких в Италии". Пожалуй, наиболее яркое описание внутреннего убранства одесского дома Воронцова составил польский писатель Иосиф Крашевский, опубликовавший в 1845 г . свои "Воспоминаниях об Одессе, Едисане и Буджаке" на польском языке. "Через красивую, но скромную переднюю, — читаем мы у Крашевского, — вход ведет прежде всего в бильярдную комнату, украшенную картинами... Кроме двух видов Венеции... в этой комнате находится портрет шведского короля в полный рост, им самим подаренный графу Воронцову на память... Следующая комната украшена четырьмя портретами: Петра Великого. Екатерины II , Александра I и ныне царствующего государя... В этой зале находятся картины, некоторые прекрасной работы... Затем мы проходили ряд комнат, всегда убранных искусно и со вкусом, и библиотеку, из которой ведет выход в кабинет, находящийся уже в оранжерее. Это была первая библиотека (а тут их, если я не ошибаюсь, я насчитал, кажется, три), ибо при каждом отдельном апартаменте своя; значит, достойный владетель любит иметь книгу под рукою", Естественно, что подобные описания могут дать нам лишь поверхностное впечатление относительно расположения тех или иных комнат. Но вот что характерно: даже намека на существование архивных документов, которые, повторимся, открывали доступ к высшим государственным секретам не только Российской империи, но и целого ряда европейских стран, в означенных описаниях нет. Разгадку данной ситуации дает ближайший сподвижник Воронцова — Н.Н. Мурзакевич, который писал в своей автобиографии: "Находилась возле большого кабинета, где он (Воронцов) постоянно работал, комната, наполненная шкафами по всем стенам с хранящимися в них рукописями... В эту комнату граф дозволял входить только исключительно мне одному и там заниматься". Этим свидетельствам Мурзакевича можно доверять уже в силу того, что он являлся единственным исследователем, который при жизни Михаила Семеновича (в 1846 г .) опубликовал материалы из фамильного архива Воронцовых. В частности, знаменитую Псковскую судную грамоту 1467 г , ныне находящуюся вместе с другими древнерусскими рукописями из собрания Воронцовых в БАН (библиотеке Академии наук в Петербурге), и собственноручные письма царевича Алексея. О том, что Михаил Семенович решился сконцентрировать фамильную библиотеку и архив в одесском доме лишь после 1832 г ., свидетельствует также каталог одесской библиотеки, составленный, по моим сведениям, сотрудником канцелярии Новороссийского генерал-губернатора И.З. Посниковым ("Catalogue raisonne des livres de la bibliotheque de Son Exellence le compte M. Woronzov. Odessa, 1834. ", ныне хранящийся в ЛОИИ). Ибо трудно предположить, чтобы любивший порядок всегда и во всем Михаил Семенович мог бы дать распоряжение относительно каталогизации собственной библиотеки лишь через десять лет после ее прибытия в Одессу. Вместе с тем внимательный и компетентный читатель может возразить. Ведь доподлинно известно, что А.С. Пушкин был знаком с целым рядом документов из воронцовского архива. И это действительно так. В частности, статья Пушкина о Радищеве 1836 г . прямо указывает на знакомство его с материалами следственного дела относительно автора "Путешествия из Петербурга в Москву". Напомним, что все, вплоть до мало что значивших заметок, материалы относительно Радищева находились у Александра Романовича Воронцова, являвшегося не просто старшим другом и покровителем Радищева, но и заказчиком его знаменитого сочинения Более того, можно с уверенностью утверждать , что Пушкин был знаком с целым рядом документов из архива Воронцова относительно царствования Петра Великого, когда приступил к составлению своей истории Петра. Знакомство Пушкина с этими материалами в период его пребывания в Одессе исключено априори. Следовательно, совершенно прав был Петр Иванович Бартенев, наиболее компетентный знаток реалий жизни Пушкина и редактор сорокатомного "Архива князя Воронцова", в том, что Пушкин и Воронцов примирились после 1827 г . И этому есть десятки косвенных доказательств. Впрочем, сие суть качественно другая тема, к которой рано или поздно мы еще вернемся. А пока выскажем лишь свое убеждение в том, что Пушкин получил доступ к фамильному архиву Воронцовых в Петербурге до их отправки в Одессу, и не ранее 1833 г ., как это явствует из одного из писем Михаила Семеновича. Естественно, что вопрос относительно библиотеки Воронцова в Одессе затрагивает целый пласт проблем, стоящих перед исторической наукой. В данном очерке мы лишь попытались обозначить некоторые из направлений, которые далеко не исчерпываются сказанным выше. Для тех же, кто понимает масштаб и значение воронцовского книжного собрания, бережно хранящегося до наших дней в Научной библиотеке Одесского университета, совершенно очевидно, что это не просто некий подарок судьбы для Одессы, и не просто драгоценная часть отечественной культуры, стоимость которой не поддается никакому исчислению ни в долларах, ни в гривнах. Это фундамент, на котором должно возродить отечественную духовность, где обозначение "европейская страна" не имела бы чисто географический фактор.

|